- 2025年10月9日

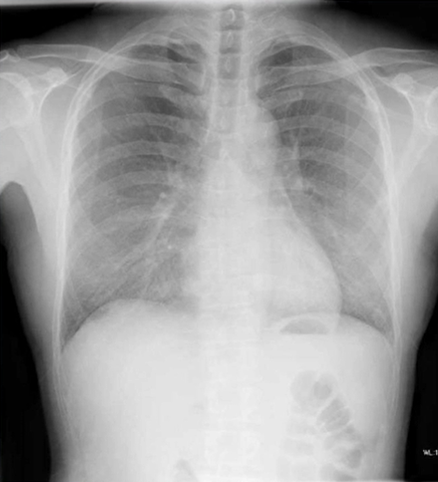

薬剤性肺障害の胸部レントゲン(X-p)写真

薬剤性肺炎のレントゲン写真には、すりガラス陰影、浸潤影、網状陰影、小葉中心性陰影といった特徴的な所見がみられ、肺の広がり方や陰影の形によって複数のパターンに分類されます。特定のパターンに限定されず、さまざまな陰影が混在することもあり、診断には高分解能CT(HRCT)検査が有効です。HRCTにもっていくためにどのように見極めればよいかその特徴を共有しておきます。

すりガラス陰影 (Ground-glass opacity: GGO):

肺の内部に、すりガラスをかけたように不透明な領域が広がる所見で、びまん性(広範囲に広がる)にみられることが多いです。

網状陰影 (Reticular pattern):

そのほかにも網の目のように線状の陰影が広がる所見で、小葉間隔壁肥厚(肺の構造が厚くなること)が原因で形成されることがあります。

浸潤影 (Infiltrate):

肺に炎症が起きている部分に炎症性物質が貯まることで、白く見える所見です。薬剤性肺炎では、非区域性(肺の特定の区画に限定されない)の浸潤影がみられることが多いです。

網状陰影 (Reticular pattern):

網の目のように線状の陰影が広がる所見で、小葉間隔壁肥厚(肺の構造が厚くなること)が原因で形成されます。

本症例の所見としては両側肺野の透過性の低下を認め、すりガラス陰影です。

横隔膜の挙上を確認すると線維化は認めず網状陰影はないタイプの間質性肺炎が疑われます。

身体所見や問診から特発性間質性肺炎か二次性かを考えます。特発性ならば横隔膜が陰影で不明瞭だったり、外側中心に陰影を認めやすいです(UIPやNSIPが多いため)。

本症例は中肺野全体にすりガラス陰影を認め、横隔膜は保たれており、二次性の可能性が考えられます。

二次性:薬剤、職業、環境(たばこ)、感染(PCP)、膠原病

本症例:頻度からいったら薬剤性肺障害をまず疑う。

このように考え、薬剤性肺障害の診断、治療になります。より確固たる診断に移行した方がよいと考える場合はHRCTなど施行します。

柏五味歯科内科リウマチクリニック

ホームページ