気管支に慢性的な炎症が起き、それによって空気の通り道が狭窄し、呼吸がしにくい状態となって、「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」などの呼吸音(喘鳴)がみられるようになります。これを喘息(気管支喘息)と言います。

原因の多くはアレルギー反応ですが、それ以外ということもあります。アレルギーの場合は、ハウスダスト(ダニ、ペットの毛、カビ、細菌 など)や花粉(スギ など)、特定の食べ物などが挙げられます。アレルギー以外では、ストレス、喫煙、風邪をはじめとする感染症などです。

主な症状は、先でも触れた喘鳴ですが、そのほか肩や全身を使って呼吸をしないと苦しい、痰が増えるほか、外的な刺激に対して気管が過敏な状態となっているので、咳が一度出るとなかなか止められず(喘息発作)、呼吸困難から血液中の酸素濃度が低下したことによるチアノーゼ(指先や唇周辺が紫色になる)が引き起こされることもあります。

なお喘息発作については、夜間から明け方にかけて起きやすく、のどに物が詰まっている感覚に陥るようになります。

検査について

診察では問診や聴診のほか、喘息の診断をつけるための検査として、痰検査や血液検査をはじめ、胸部レントゲン撮影や呼吸機能検査などを行い、総合的に判断していきます。

治療について

治療は主に2通りあります。喘息発作を抑える治療としては、気管支拡張薬や痰が切りやすくなる薬を使用していきます。また、喘息発作を引き起こす原因となる慢性的な気管支の炎症を抑える治療では、吸入ステロイド薬が基本となります。このほか気管支拡張薬も併せて使用していくこともあります。

喘息の治療は、もう治ったと自ら判断して薬物治療を止めてしまうと再び症状が繰り返されることがありますので、必ず医師の指示に従ってください。

柏、我孫子、沼南、手賀沼エリアにお住まいの方へ

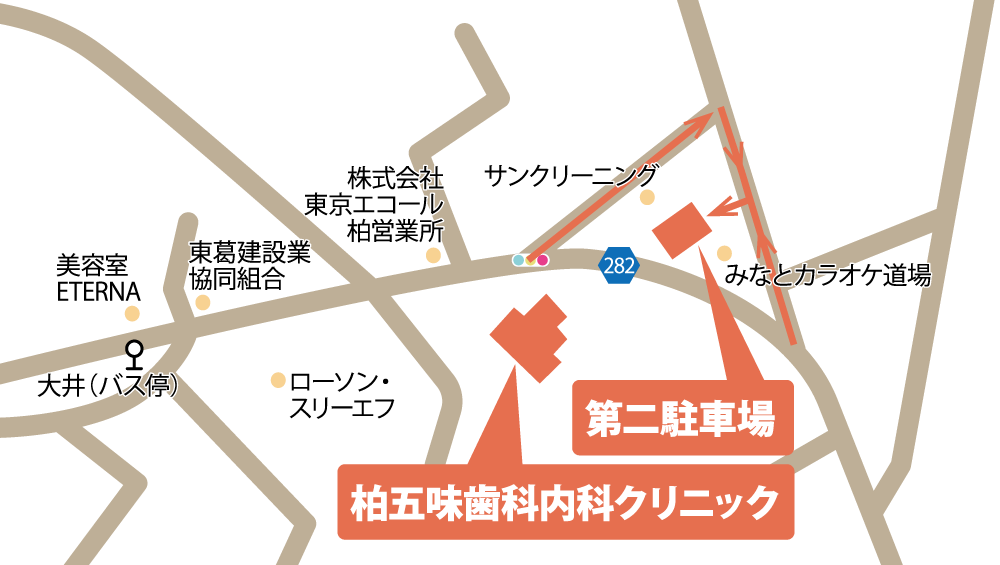

柏、我孫子、沼南、手賀沼で喘息の診療をご希望でしたら柏五味歯科内科リウマチクリニックにご相談ください。