自己免疫反応が何らかの原因で働いてしまい、それによって全身の筋肉、皮膚、血管、関節等の部位で炎症が起きている病気のことを総称して膠原病と言います。炎症以外にも共通して発熱や全身の倦怠感などの症状もみられます。炎症そのものは長期に渡って続き(慢性)、良くなったり悪くなったりを繰り返していきます。

そもそも免疫というのは、細菌やウイルスなどの病原体などの異物が体内に侵入しようとする際にそれらを撃退する働きをするものです。ただ自己免疫反応では、自身の正常な組織までも異物として認識してしまい攻撃してしまいます。これが体にとってよくない症状を引き起こすようになるのです。

発生原因

膠原病の原因である自己免疫反応はなぜ起きるかということですが、まだ完全に特定されていません。現時点では、遺伝的要因をはじめ、様々な環境要因の関与が挙げられています。ただ各々の疾患によって発症メカニズムや病態が異なるので、まだまだわからないことが多いとされています。

膠原病の症状

詳細に関しては個々の病気で違いがみられます。共通して現れやすいのは、関節症状(痛み、腫れ、こわばり 等)、皮膚症状(紅斑、紫斑 等)、発熱、倦怠感、筋肉痛・筋力低下、レイノー現象(手の指先が白または紫色になっている)などです。ちなみに膠原病は初期症状が風邪の症状に似ているので気づきにくいということもあります。それでも症状が長引いている、関節が腫れているなどの症状があれば、お早めに一度ご受診ください。

病状が進行し、関節が変形した、臓器に何らかの障害を受けたなど日常生活に支障をきたしてから治療をしても元に戻せないということもあります。ぜひ上記のサインを見逃さず、気になることがあれば、遠慮することなくご来院ください。

検査について

膠原病が疑われる患者様には、まず問診となります。その結果、診断をつけるための検査が必要となれば採血(血液検査)を行います。この場合、炎症の程度(CRP、赤沈、貧血)と免疫異常の状態(抗核抗体(ANA)、リウマトイド因子(RF)、血清補体価(CH50)等)に関係する数値を確認していきます。膠原病発症の有無のほか、病状の程度なども判明するようになります。このほか、医師が必要と判断すれば、臓器障害などを調べるための検尿、画像検査(X線撮影、超音波検査(エコー)、生化学検査 等)を行うこともあります。

治療について

主に薬物療法が中心となります。関節の変形、臓器障害などが起きないようにするのが目的となります。膠原病の原因の大半は自己免疫反応によるものです。したがって免疫の抑制や炎症を抑える効果があるとされる副腎皮質ステロイド(コルチゾール 等)が用いられます。ただ副作用の影響もあるので、使用するにあたっては投与の量や期間の調整についてもしっかり努めていきます。またステロイドのみでは、効力が十分でないと医師が判断した場合は免疫抑制薬(メトトレキサート 等)や生物学的製剤を投与していくこともあります。

このほかにも日常生活を見直す必要があります。例えば、免疫抑制薬の使用でご自身の免疫が低下しているので、感染症対策を怠らない(手洗い、マスク着用の励行 等)、病状が安定している場合は、筋力低下などを防ぐために運動をする、規則正しい生活を行うといったことです。

膠原病の種類

先にも述べたように膠原病には、様々な種類の病気があるわけですが、その中でも最も多いのが関節リウマチです。同疾患をはじめ、全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎・多発性筋炎、結節性多発動脈炎、リウマチ熱については、古典的膠原病と言われています。その後、リウマチ熱はA群連鎖球菌の感染によって発症することが判明し、膠原病からは除外されるようになりました。

また上記以外にも膠原病および類縁疾患として、混合性結合組織病、シェーグレン症候群、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、ベーチェット病、若年性特発性関節炎、成人スチル病、側頭動脈炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎、大動脈炎症候群、ウェゲナー肉芽腫症なども含まれるようになりました。

柏、我孫子、沼南、手賀沼エリアにお住まいの方へ

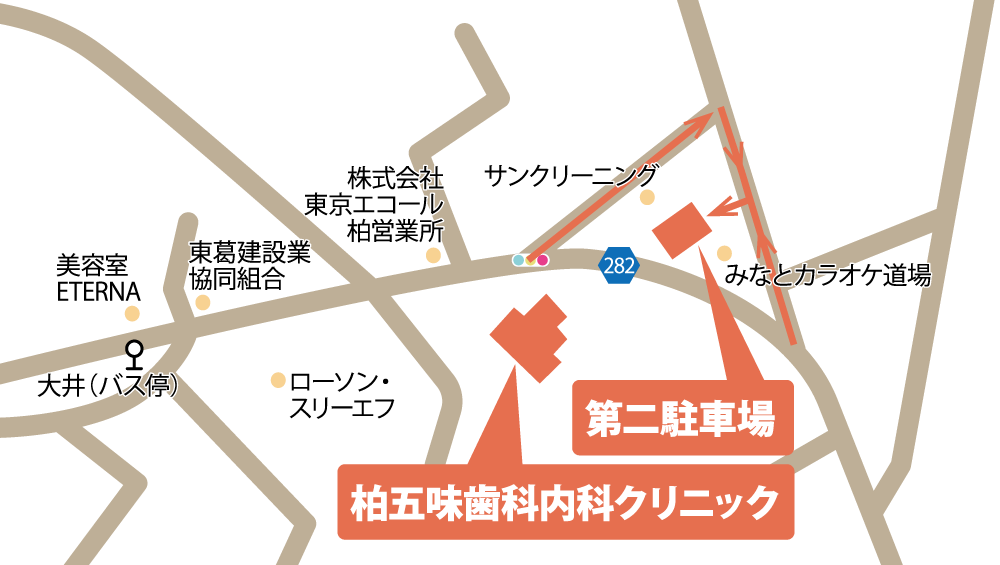

柏、我孫子、沼南、手賀沼で膠原病の診療をご希望でしたら柏五味歯科内科リウマチクリニックにご相談ください。