肝臓は腹部の右上にある臓器で消化管の消化や吸収を助けていきます。その重さは1kg以上にも及び人体の中では最も大きな臓器となります。なお肝臓では、胆汁の生成、たんぱく質や糖質などから栄養分等を取り込んでいき貯蔵などをしていく、体外より摂取あるいは体内でつくられた有害な物質を無毒化、排泄するといった働きをしていくのですが、その大半が同臓器の8割を占めるとされる肝細胞が行っています。

この肝細胞が何らかの原因によって障害を受けることで、肝機能は低下していくようになりますが、そのきっかけとなることが多いのが肝炎です。この肝炎が慢性化し、同細胞の壊死が進むと肝硬変となって、肝臓が元の状態に戻るということが困難になります。また肝硬変を発症すると肝がんになるリスクも高くなります。

なお肝臓の病気につきましては、自覚症状として現れることが少ないため、病状が進行していても放置してしまうということが少なくありません。このような見過ごしが起きないためにも定期的に肝機能検査や肝炎ウイルス検査などを受けるなどして、早期発見・早期治療を心がけるようにしてください。

また、当院は千葉県肝疾患契約医療機関に指定されております。「千葉県肝炎治療特別促進事業」として、B型およびC型肝炎に対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)への公費負担による助成制度を受けられます。

肝臓で起きる主な病気

- 肝硬変

- 肝がん

- 脂肪肝

- 急性及び慢性肝炎(アルコール性、ウイルス性(A型、B型 など)、自己免疫性 等)など

主な肝臓病

肝炎

肝臓で起きる炎症の総称が肝炎です。原因としては、ウイルス性、アルコール(過食)性、薬剤性、自己免疫性などその他の原因に分けられます。さらに病状の経過あるいは進行度合によって、急性と慢性に分類されます。

急性肝炎は、肝臓の8割を占める肝細胞が、肝炎ウイルス(B型、C型 など)、アルコール、薬剤などによって破壊され、炎症が起きるようになります。この場合、大半は自然に治癒するようになりますが、なかには短期間で急激に悪化する劇症肝炎(意識障害など重篤な症状が見受けられる)に見舞われることもあります。また急性肝炎を発症することで、風邪に似た症状(発熱、喉の痛み、頭痛 など)、全身の倦怠感、腹痛、吐き気などがみられることもあります。

慢性肝炎は、肝炎が6ヵ月以上持続している状態を言います。原因としてはB型あるいはC型の肝炎ウイルスの感染によるケースが大半ですが、可能性としてはアルコールや免疫異常によって引き起こされることもあります。主な症状ですが、B型、C型の慢性肝炎ウイルスの場合は、肝細胞が徐々に壊死していくようになるので自覚症状がみられないケースがほとんどです。そのため、放置が続けば肝臓はそのうち線維化していき、やがて肝硬変や肝がんなど、さらに重篤な病気を発症するようになります。このような状態にならないためにも定期的に健康診断を受けるなどして、早期発見、早期治療に努めるようにします。

肝硬変

慢性肝炎などによって肝臓への障害が続き、それによって肝臓が線維化(炎症の繰り返しによって、肝細胞が少なくなるなどして組織が硬くなって、肝機能が低下していく)している状態を言います。

原因については、B型・C型ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝炎、自己免疫性肝炎などがきっかけによる慢性肝炎と言われています。

肝硬変では、発症初期から自覚症状がみられることはなく、病状が進行していくことで、腹部にハリがみられる、全身がむくむ、嘔吐・吐き気、腹水などの症状が出るほか、さらに進むと、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)や意識障害が見受けられるようになります。この場合、肝細胞がん(肝がん)や食道静脈瘤といった病気を発症するリスクも高くなるので、このような状態にならないためにも定期的に健康診断などを受けられることをお勧めします。

肝臓がん

肝臓に発生するがんを総称して肝臓がん(肝がん)と言います。肝がんには、肝臓より発生する原発性肝臓がんと他の臓器から転移して肝臓にがんが発生する転移性肝臓がんに分けられます。なお原発性肝臓がんを発症する患者様の9割ほどの方が肝細胞に発生する肝細胞がんで、残りの1割程度の患者様が胆管細胞がんの患者様になります。なお肝がんと一般的に呼ぶ場合は、肝細胞がんを意味していることが多いです。

肝細胞がんの発症原因の多くは、B型、C型肝炎ウイルスに感染し、持続感染によって引き起こされるケースが大半ですが、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)からの持続感染、多量の飲酒や喫煙が引き金となることもあります。

主な症状ですが、初期症状はほとんどなく、ある程度進行することで、腹部に痛みやしこり、圧迫感、ハリといったものがみられるようになりますが、肝硬変が起きている場合はその症状が見受けられるようになります。

肝臓がんの原因は、肝炎ウイルスの感染がほとんどなので、感染の有無の検査はもちろん、感染していることが判明したら定期的に検査(血液検査、腹部超音波検査 など)を受けるようにしてください。

治療が必要という場合は、症状の程度や原因、年齢などによって、その方法は異なります。主な治療法としては、がんを含む肝臓の一部を切除していく外科的治療をはじめ、がんが小さく(3cm以下)、数が少ない(3個程度)という場合は、ラジオ波電流によってがんを焼灼していくラジオ波焼灼療法、肝臓の血管に抗がん剤を流し込んで、栓をすることでがんを治療していく、肝動脈化学塞栓術のほか、化学療法、放射線療法、肝移植などがあります。

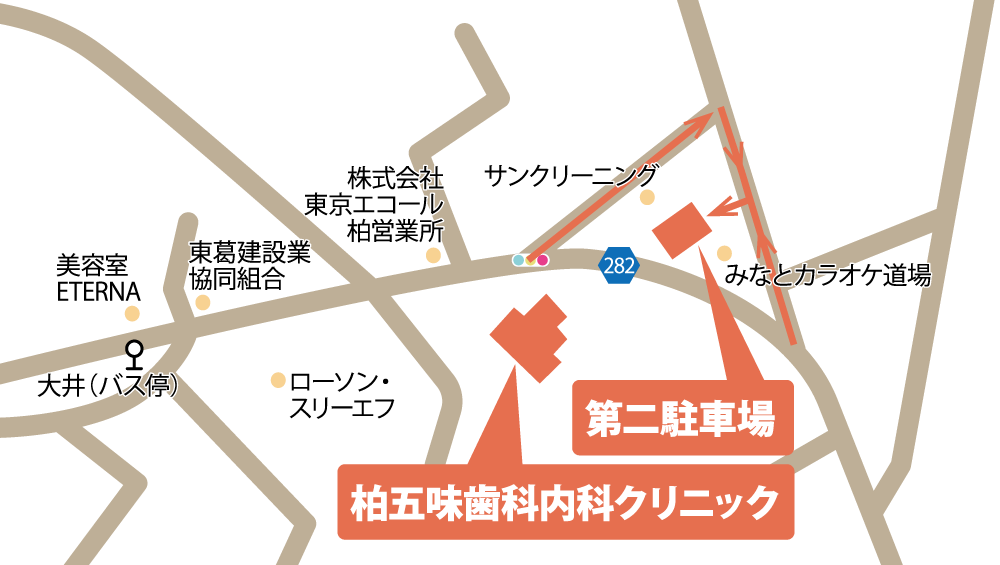

柏、我孫子、沼南、手賀沼エリアにお住まいの方へ

柏、我孫子、沼南、手賀沼で肝臓病の診療をご希望でしたら柏五味歯科内科リウマチクリニックにご相談ください。