何かしらの理由で腎臓の機能が低下し、様々な症状がみられている状態が腎臓病です。その原因というのはひとつではなく、糖尿病、腎炎、高血圧など数々の病気が引き金となります。いずれにしても、一度失った機能というのは回復することはありません。そのため放置を続ければ、人工透析や腎移植が必要となることもあります。ただ早期に治療を開始できれば、それ以上の悪化を防ぐことができます。そのため腎臓病は、早期に発見することが大切な病気なのです。

慢性腎臓病(CKD)はどんな病気

腎臓には血液をろ過する機能があるのですが、これによって血液内の老廃物や余分とされる水分を尿として排泄できるようになります。このろ過機能が低下、あるいは尿の中にタンパク質が一定量以上含まれるという状態が3ヵ月以上続いていると慢性腎臓病(CKD)と診断されます。原因としては、糖尿病、慢性糸球体腎炎、高血圧、脂質異常症などが挙げられます。

慢性腎臓病の特徴

日本では約1,330万人いるとしています。さらにその中の30万人程度の患者様が定期的な血液透析を行っているといわれています。また腎臓の働きが低下するようになると、心臓あるいは血管といった循環器系の器官に負荷がかかりやすくなるので、脳血管障害(脳梗塞、脳出血 等)や心筋梗塞などの重篤な病気を発症するリスクも高くなります。

慢性腎臓病の症状

発症間もない時期は、自覚症状が出にくいです。病状が悪化していくと、タンパク尿(尿が泡立つ)、食欲不振、嘔吐・吐き気、高血圧、体のむくみ、全身がだるい、頭痛、動悸・息切れなどです。

慢性腎臓病の検査

血液検査と尿検査を行います。前者では、血清クレアチニン、血中尿素窒素(BUN)の数値を確認します。後者では、血尿あるいはタンパク尿の有無を調べていきます。

上記の結果などを見て、特殊な腎臓病の発症の可能性があるという場合は、腎生検を行います。同検査は、うつぶせの状態になって背中から針を刺し、腎臓の一部を採取します。それを顕微鏡にて観察して、診断をつけるというものです。

慢性腎臓病の治療

まずこれ以上、腎臓悪化させないという対応が必要です。そのためには、日頃の生活習慣を見直します。具体的には、喫煙をされている方は禁煙を実践します。また肥満の方はBMI(ボディマス指数;計算方法=体重(kg)÷【身長(170cmであれば1.7)の2乗】)25未満を目標にして減量していきます。さらに、血圧、血糖、脂質の数値を確認し、基準とされる数値内に治まるようにコントロールしていきます。その方法のひとつとして大切なのが食事療法です。内容としては、栄養バランスのとれた食事に努める、1日の塩分摂取量を控えめにする、1日三食(朝・昼・夕)を規則正しくとるなどの対策をしていきます。

慢性腎臓病の薬

慢性腎臓病の患者様で高血圧にも罹患されている方につきましては、レニン・アンジオテンシン系抑制薬が用いられます。またLDLコレステロールの数値を下げる効果のあるスタチン系の薬剤の使用も有効とされています。なお腎臓が悪化するようになると貧血が発症しやすくなります。そのため貧血を治療する薬、腎機能低下によって体内に老廃物が溜まりそれによって引き起こされる尿毒症のリスクを抑えるための経口吸着炭素製剤などが選択されることもあります。このほか腎機能が低下すると酸性に体が傾きやすくなるので、それを調整するために重曹が使われることもあります。

慢性腎臓病の食事療法

慢性腎臓病の患者様は食事療法も重要です。腎臓はその機能が低下するようになると尿の中にたんぱくが大量に含まれるようになります。この尿そのものが腎臓に負担をかけてしまうので、腎機能はさらに悪化するようになります。

このような状態をできるだけ避けるためには食事療法も重要です。内容としては、食事に含まれるたんぱく質の摂取を制限しますが、エネルギー量はしっかり確保する必要はあります(低たんぱく食療法)。このほかにも食事中の塩分を減らす、カリウムの摂取を控えるなどの調節もしなくてはならないので、同療法を実践するにあたっては、管理栄養士や医師の指導のもとで行う必要があります。

慢性腎臓病にならないためには

早期発見、早期治療が肝心とされる慢性腎臓病です。初期症状が出にくい病気なので、病状を進行させやすい特徴があります。

高血圧などで通院されている患者様は、定期的に尿検査や血液検査を受けなくてはなりません。その結果、たんぱく尿が出ているなどの判定を受けた際は、一度当院をご受診ください。これらの検査は、慢性腎臓病の進行を食い止めるのに欠かせないものでもあります。

柏、我孫子、沼南、手賀沼エリアにお住まいの方へ

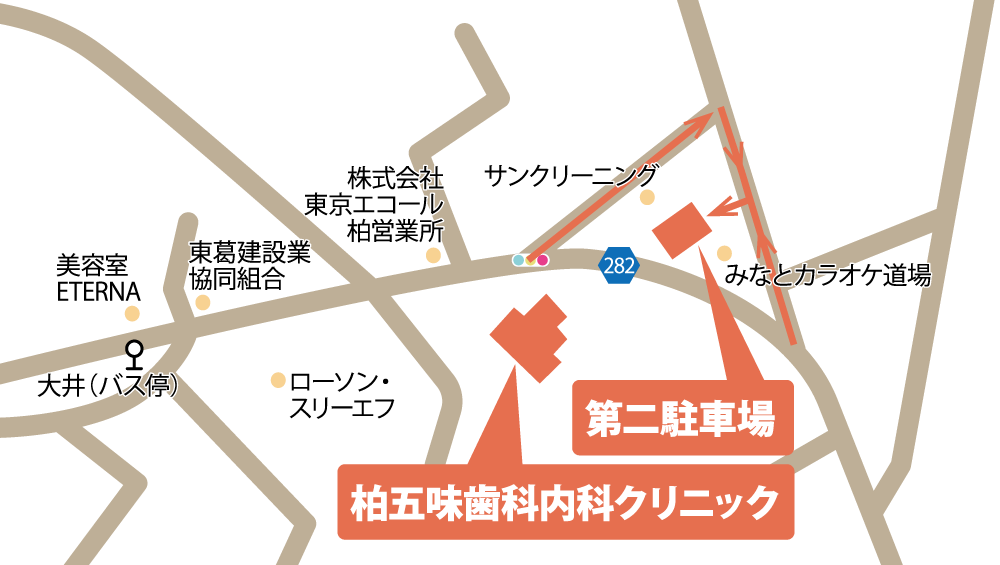

柏、我孫子、沼南、手賀沼で腎臓病の診療をご希望でしたら柏五味歯科内科リウマチクリニックにご相談ください。